Immer noch nicht weiter! Frauen in Führungspositionen

der Universitätsmedizin

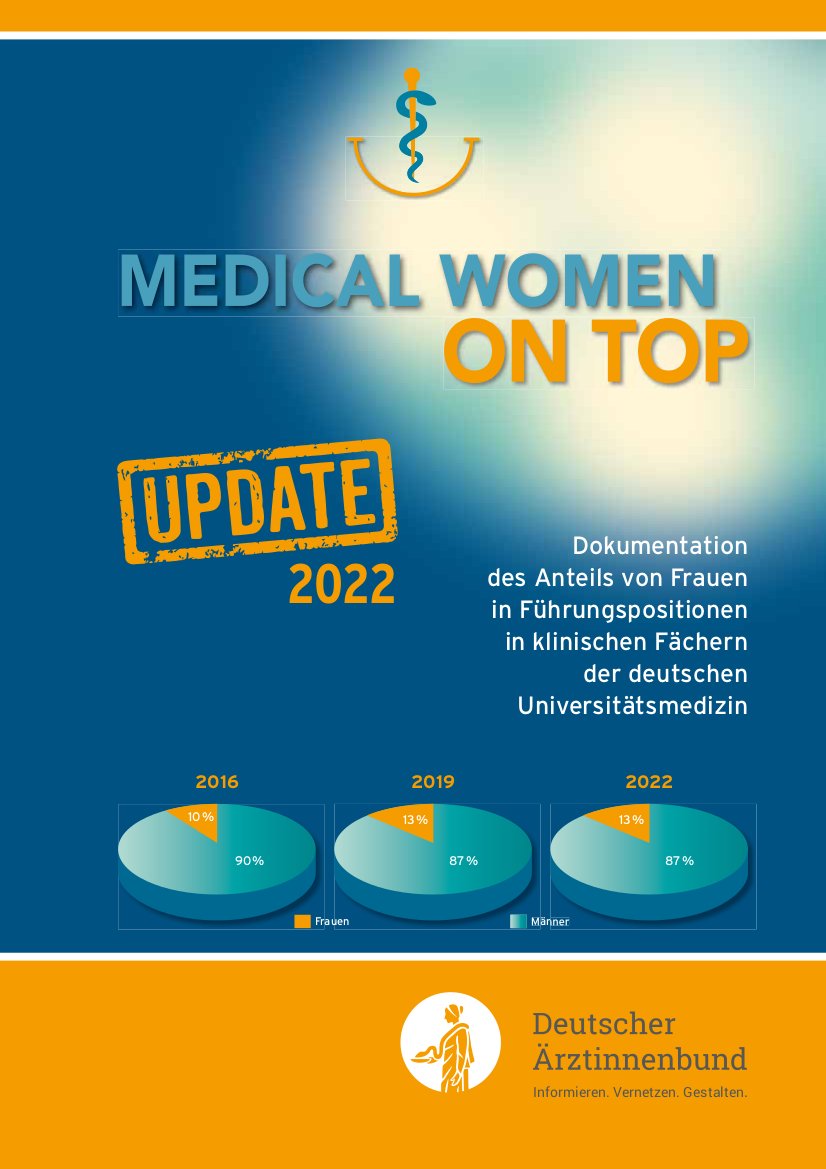

Die Repräsentanz von Frauen als Klinikdirektorinnen in 14 ausgewählten klinischen Fächern der universitären Medizin beträgt 2022 wieder nur 13 Prozent – und verharrt damit auf dem Stand von 2019. Das ist das ernüchternde Ergebnis der aktuellen Studie des DÄB „Medical Women on Top 2022“.

Die Evaluation hat auch gezeigt, dass 37 Prozent der Oberärzt:innen Frauen sind; davon 253 Professorinnen. An Nachwuchs mangelt es also nicht! In anderen akademischen Fächern ist die Zahl der potentiellen Kandidatinnen für die Vergabe von Spitzenpositionen deutlich geringer. Insgesamt gilt: Ob Doppelspitzen in Wirtschaft und Parteien, ob ein Führungspositionsgesetz, ob vorgezogene Berufungen, ob eingerichtete Juniorprofessuren: In den letzten Jahren wurde etwas getan, um die Situation zu verändern, aber ohne Erfolg!

Woran liegt es?

Aus dem Kreis der universitären Gleichstellungsbeauftragten wird über eine dünne Bewerberinnenlage berichtet. Wahrscheinlich, so eine Vermutung, würden Frauen auf eine Bewerbung eher verzichten, wenn sie keine guten Arbeitsbedingungen vorfinden. Außerdem sprächen Ausschreibungstexte immer noch deutlicher Männer an und beinhalteten die unausgesprochene Forderung nach Selbstausbeutung. Ebenfalls in der Ursachendiskussion: Die selbstverständliche Unterwerfung unter ökonomische Zwänge ist für viele Frauen mit ihrem Berufsethos nicht vereinbar.

Was womöglich ebenfalls abschreckt: Die moderne Medizin erfordert eigentlich verstärkt als weiblich geltende Kompetenzen, beispielsweise Teamfähigkeit, Kommunikationstalent und Konfliktbewältigung. Diese werden aber in Ausschreibungen noch kaum berücksichtigt, und, falls vorhanden, nicht besonders hoch bewertet.

Angebote von geteilten Führungspositionen fehlen, obwohl sie verwaltungstechnisch machbar sind. Und: Vorwiegend mit Männern besetzte Berufungskommissionen entscheiden auch in der Medizin meist nach dem „Thomas-Prinzip“ – sie bevorzugen ihresgleichen. Da ist wenig Platz für Frauen, deren Qualifikation dann logischerweise angezweifelt wird, selbst wenn sie mit doppeltem Einsatz durch das für Frauen bewusst eng gehaltene Nadelöhr der Habilitation gekommen sind.

Aktuelle Forderungen

E-Mail: gabriele.kaczmarczyk@aerztinnenbund.de

Woran liegt es?

Aus dem Kreis der universitären Gleichstellungsbeauftragten wird über eine dünne Bewerberinnenlage berichtet. Wahrscheinlich, so eine Vermutung, würden Frauen auf eine Bewerbung eher verzichten, wenn sie keine guten Arbeitsbedingungen vorfinden. Außerdem sprächen Ausschreibungstexte immer noch deutlicher Männer an und beinhalteten die unausgesprochene Forderung nach Selbstausbeutung. Ebenfalls in der Ursachendiskussion: Die selbstverständliche Unterwerfung unter ökonomische Zwänge ist für viele Frauen mit ihrem Berufsethos nicht vereinbar.

Was womöglich ebenfalls abschreckt: Die moderne Medizin erfordert eigentlich verstärkt als weiblich geltende Kompetenzen, beispielsweise Teamfähigkeit, Kommunikationstalent und Konfliktbewältigung. Diese werden aber in Ausschreibungen noch kaum berücksichtigt, und, falls vorhanden, nicht besonders hoch bewertet.

Angebote von geteilten Führungspositionen fehlen, obwohl sie verwaltungstechnisch machbar sind. Und: Vorwiegend mit Männern besetzte Berufungskommissionen entscheiden auch in der Medizin meist nach dem „Thomas-Prinzip“ – sie bevorzugen ihresgleichen. Da ist wenig Platz für Frauen, deren Qualifikation dann logischerweise angezweifelt wird, selbst wenn sie mit doppeltem Einsatz durch das für Frauen bewusst eng gehaltene Nadelöhr der Habilitation gekommen sind.

Aktuelle Forderungen

- Keine strukturelle Diskriminierung mehr: keine Nachteile durch Schwangerschaft und Mutterschutz. Stattdessen flexible und vertretbare Arbeitszeiten mit Rücksicht auf Patient:innen, verbesserte Kinderbetreuung, Freistellung für Forschung usw.

- Parität in den obersten Gehaltsgruppen der Kliniken und der Verwaltung.

- Paritätische Besetzung von Berufungskommissionen. Falls die wenigen Professorinnen der eigenen Fakultät nicht reichen, könnten auch Wissenschaftlerinnen von auswärts in Berufungskommissionen gebeten werden.

- Mehr Kompetenzen, etwa ein Vetorecht oder eine Wiedervorlage, für Gleichstellungsbeauftragte in Berufungskommissionen bereits bei Ausschreibungen.

- Teilung von Spitzenpositionen: „Top Sharing“ und verpflichtende Angebote in Ausschreibungen.

- Hinterfragen der geforderten Publikationsflut und der absurden Impakt-Faktoren zugunsten guter universitärer Lehre, gesichert durch unabhängige Evaluationen.

- Abbau subtiler Diskriminierung durch selbstkritische Evaluationsprogramme für Entscheidungsträger:innen.

- Aufwertung exzellenter Krankenversorgung durch Einführung nachprüfbarer Kriterien.

E-Mail: gabriele.kaczmarczyk@aerztinnenbund.de